令和2年度おいしい福井県米を作るために!-第2回-

坂井農場長からの営農アドバイス

1.稲作期間の気象状況

○4月……令和2年4月の平均気温(11.2度)は、平年(12.9度)よりかなり低く、降水量多め(平年比134%)、日照時間は平年並み(105%)となりました。特に、4月下旬の平均気温は、平年と比べマイナス3.1度とかなり低くなりました。

○5月……高気圧に覆われ晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。平均気温(18.7度)は、平年(17.7度)より高く、降水量(56%)は少なめ、日照時間(平年比93%)は平年並みでした。

○6月……平均気温(23.5度)は、平年(21.6度)に比べかなり高く成りました。降水量は6月14日を中心に大雨となり、平年と比べ179%とかなり多くなりました。また日照時間も(平年比137%)とかなり多くなりました。

緑が映える田園風景になってきました

2.坂井農場の生育状況について(2020年7月8日現在、ハナエチゼンは7月1日で調査終了)

○ハナエチゼン

坂井農場の5月1日植えのハナエチゼンの幼穂形成期は、6月24日と平年に比べ3日程度早い。また、農業試験場をはじめ県下の他の地点においても、幼穂形成期は同程度に早まりました。

○コシヒカリ

適期田植のコシヒカリは、草丈はほぼ平年並み、茎数はほぼ平年に比べやや少な目となっています。幼穂形成期は、7月12日頃でやや遅め。

直播コシヒカリは平年に比べ草丈短く茎数少な目となっています。

○あきさかり

あきさかりの草丈は、平年に比べやや短く、茎数はほぼ同様。幼穂形成期は7月中旬頃と見込んでいます。

■坂井農場

コシヒカリ(5/15)、直播(5/7)、あきさかり(5/15)

草丈㎝ 茎数( 移植/株 直播本/メートル )

| 区分 | 草丈 | 平年 | 茎数 | 平年 | 葉齢 | 平年 | 葉色 | 平年 |

| コシ | 67.9 | 67.3 | 22.9 | 24.4 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 |

| 直播コシ | 63.2 | 70.7 | 155 | 170 | 10.8 | 10.7 | 4.2 | 4.0 |

| あき | 57.9 | 61.8 | 28.0 | 28.5 | 10.9 | 10.7 | 4.3 | 4.5 |

除草試験

3.斑点米カメムシ類の多発による注意報(6/30)福井県農業試験場

福井県農業試験場より6月30日に、2年ぶりに注意報が発表されました。

①6月下旬の水田周辺雑草地における斑点米カメムシ類の生息数は、県下全域で平年の3倍、前年の4倍とかなり多い。

②暖冬により、クモヘリカメムシの越冬量も多く、平年より早く水田内での侵入が確認されている。

③アカスジカスミカメ類の第2世代成虫の発生最盛期は平年並みの7月5半旬頃と予想され、ハナエチゼンの穂揃い期と一致する可能性が高く、被害の拡大が懸念される。

主な斑点米カメムシの特徴

| 区分 | アカスジカスミカメ | クモヘリカメムシ |

| 体長 | 4~5ミリ程度 | 15~17㎜ |

| 越冬場所 | 畦畔など水田周辺地の雑草 | 山林のスギなどの葉 |

| 越冬の形態 | 卵 | 成虫 |

| 年間の発生 | 5月中旬から30日サイクルで3世代 | 6月下旬と8月上旬の2世代 |

| 成虫の寿命 | 7~10日 | 30日 |

| その他 | 高温年は4世代発生し中晩生品種にも対策が必要 | 他のカメムシより発生時期が遅く、8月9月に増加 |

4.今後の対策はコレ!

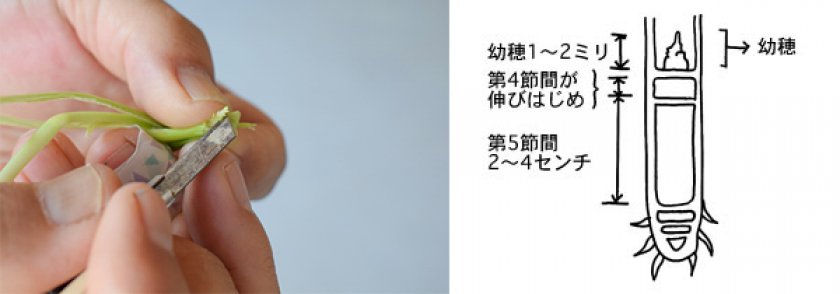

幼穂の確認

★穂肥を施用しましょう!

分施の場合、幼穂長を確認してから穂肥を施用しましょう

一括施肥の場合、極端に葉色が薄い場合は、出穂12日前頃に追肥を施用しましょう。詳細は、営農指導員に相談してください。

★中干し終了後の水管理、間断通水を!

坂井農場のハナエチゼンの幼穂形成期は、6月24日で平年に比べ3日早くなりました。コシヒカリの平年値(7月10日)、あきさかりの平年値(7月14日)で、7月中旬以降すべての品種が幼穂形成期を迎えます。幼穂形成期以降は間断通水に留意しましょう。

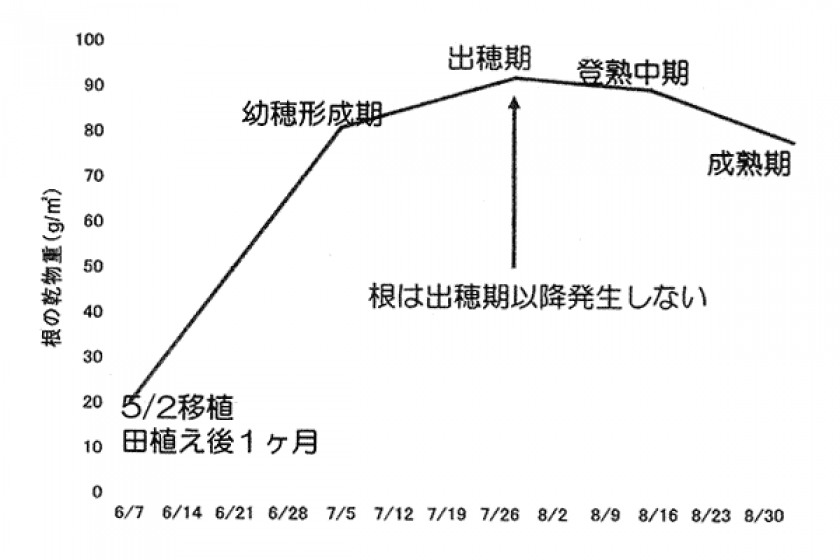

ポイント① 幼穂形成期以降は、新しい根が発生しない。根をいかに大事にするかがポイント間断通水を励行し、根に水分と酸素を供給する。

ポイント② 土壌水分が不足すると、生育後期の窒素の吸収が抑制され肥効が劣ることがある。

間断通水のやり方(湛水と落水を数日毎に繰り返す) ①入水 → ②自然落水 → ③落水

★斑点米カメムシ類への防除対策を徹底!

・アカスジカスミカメなどカスミカメムシ類の幼虫の発生時期にあたる7月上旬までに畦畔や水田周辺の雑草地の草刈りを徹底し、増殖をおさえましょう。「住処をなくす」のが大事!

・水田内の雑草は、カメムシ類の水田内での侵入を助長するので除草を徹底する。

・穂揃期と糊熟初期の2回防除を徹底する。

・山沿いの水田ではクモヘリカメムシの発生が多く、8月下旬まで発生が続くので、発生が多い場合は追加防除を行う。

★葉いもち・紋枯病等にも要注意

6月下旬から雨が多くいもち病が発生しやすい状況となっています。また、本年の夏の気象は、暑い夏が予想されています。前年、紋枯病が発生した水田では、菌核が残っており本年の伝染源となります。冷夏の時は、いもち、暑い夏の特は紋枯病に特に注意。

いもち……葉いもちが発生している圃場では、葉いもち病斑から穂への感染を防ぐため、出穂直前の防除は必ず行ってください。

紋枯病……穂ばらみきの発生株率が、早生では10%以上、中生では20%以上ならば防除が必要です。

5.農業微気象の話(坂井農場の調査から)

稲作などの植物の生育は、温度と密接な関係があります。たとえば、畑作物における春先のマルチ栽培は、除草対策に加え地温を確保することに効果があります(地温が2度程度上昇)そのことにより、初期生育が良好になります。

水稲においては、その一生のかなりの部分を湛水状態で過ごします。このため、気温はもとより水温が稲の生育に大きく関与しています。また、地温も根の活動に影響を及ぼすだけでなく、地力窒素や被覆肥料の溶出に関与し、水稲の生育に大きな影響をもたらしています。

そこで本年度、坂井農場では、関係者の協力を得て、気温と地温等の関係について調査することにしました。

・活着期の水温と気温の関係とは

移植時期頃の水田の水温は、通常気温より高いものです。その差は、北に行くほど高くなり、東北地方では5度程度、北陸地方では3度程度といわれています。生育を経るにつれてその差は次第に縮まり、最高分げつ期を境に気温は水温よりも高くなります。このような関係は、さまざまな研究を経て以前から知られているため、水管理による生育調節や冷害対策などそれぞれ工夫をしています。

・稲作期間の気温と地温の関係を調べています

本年度5月1日から、坂井農場の地温と春江の気温を調査しています。

| 時期 | 坂井農場地温 | 春江の平均気温 | 地温と気温の差 |

| 5月上旬 | 18.9 | 17.8 | +1.1 |

| 5月中旬 | 19.2 | 18.0 | +1.2 |

| 5月下旬 | 21.7 | 19.3 | +2.4 |

| 6月上旬 | 24.0 | 23.3 | +0.7 |

| 6月中旬 | 23.9 | 22.1 | +1.8 |

| 6月下旬 | 24.5 | 23.8 | +0.7 |

地温をはかる温度計がこの中に入っています

7月8月の水管理と防除が、良質なお米に仕上げます。

熱中症対策をたて、天候、カメムシの発生に留意しながら栽培管理に努めてください。

次回は、収穫後、本年度の収量や結果をもとに振り返ります。

坂井基幹支店には、120年超の歴史を持つ試験栽培の圃場「坂井農場」があります。坂井農場で栽培している水稲の生育について長谷川農場長がアドバイスいたします。3回シリーズの2回目は水管理と防除について公開します。

1.稲作期間の気象状況

2.坂井農場の生育状況について

3.斑点米カメムシ類の多発による注意報(2020年6月30日)

4.今後の対策はコレ!(水管理、カメムシ対策)

5.農業微気象の話(坂井農場の調査から)